1990年にソニーエナジーテックが開発し、同社によってリチウムイオン蓄電池と命名されて世に誕生しました。

そして、その功績が認められ1995年、ソニーの開発者や技術者に日本で最も権威があるとされる大河内賞が与えられました。

誕生秘話から未来に向けて

1990年にソニーエナジーテックが開発し、同社によってリチウムイオン蓄電池と命名されて世に誕生しました。

そして、その功績が認められ1995年、ソニーの開発者や技術者に日本で最も権威があるとされる大河内賞が与えられました。

リチウムイオン電池の発表を掲載した福島民報

(日刊)1990年2月16日

リチウムイオン電池の研究が評価され、3名がノーベル賞を受賞しました。受賞者の1人、グッドイナフ氏は当時リチウムイオン電池の開発に携わったソニーの研究者についてふれ、感謝の意を示しました。

リチウムイオン電池はソニーの発明によって誕生しました。グッドイナフ氏が述べたように、ソニーの研究者の功績は、大変に素晴らしく、リチウムイオン電池発明において最もクローズアップされるべきところです。

当時の記事や文献を交え、ソニーによるリチウムイオン電池誕生の真相を掲載いたします。

(株)ソニーエナジーックは1990年2月、未だ世に出たことのない新しい電池「リチウムイオン蓄電池」を発表しました。ソニーエナジーテックは独自にリチウムイオン電池の開発を行い、安全レベルを引き上げて商品化に成功したのです。その経緯は不思議なほどに現在ではあまり知られていませんが、ソニーエナジーテックによる開発があったからこそ、現在のリチウムイオン電池があると言わざるを得ない大きな功績であることは間違いありません。

ソニーエナジーテック、リチウムイオン蓄電池を発表

今日では、リチウムイオン電池の誕生に様々な説が創り出されているが、真相は唯一つ、リチウムイオン電池は1990年2月14日に(株)ソニーエナジーテックから初めてリチウムイオン蓄電池という名で報道各社へ発表されて誕生したのである。その証拠に、それ以前のいかなる学術論文、学術講演、特許公報等にはリチウムイオン電池という名の電池は誰にも見出すことはできない筈である。

上記発表で配布された資料は今でも残されている

1頁目には“各方面にサンプル出荷を開始すること”、2頁目には“当社内に小型セル(直径14mm~20mm)用の月産10万個の生産設備を完成したこと”が明記されている。つまり、(株)ソニーエナジーテックのリチウムイオン電池の開発と実用化は1990年2月14日の時点で、ほぼ実現されていたわけである。

次につづく

(株)ソニーエナジーテックによる独自の開発

(株)ソニーエナジーテックが独自に誕生させたリチウムイオン電池は、最初は特性を優先させて、負極にCarbonを使用し、正極のLiaMO2としてはLiCoO2を使用するLCOタイプで実用化を進め、1994年6月現在でリチウムイオン電池の累計生産数が1300万セル以上に達した。その結果、当時のリチウムイオン電池はイコールLCOタイプであった

そのため、正極材にLCOを使用する提案そのものが、或いは正極にLCOを使用して負極にカーボンを使用する電池の提案が、恰もリチウムイオン電池誕生の最大のカギとなったかのように、リチウムイオン電池の誕生の真相が塗り替えられてしまったのだろうか。

次につづく

リチウムイオン二次電池の原型となる二次電池システムの概念

Dr.Nagauraは1980年に「ニッケライト一次電池」を誕生させ、リチウムイオン二次電池の原型となる二次電池システムの概念が芽生え、(株)ソニーエナジーテックの二次電池開発は該概念に基づいており、それは専門誌“Progress in Batteries & Battery Materials,Vol.10,1991.に詳しく解説しているとおりである。従って、(株)ソニーエナジーテックが独自に誕生させたリチウムイオン電池はLCOタイプに限定されるものではない。

次につづく

ニッケライトの発見とリチウムイオン電池誕生とのかかわり

(株)ソニーエナジーテックの前進であるSony Eveready(株)と米UCC社(UCC / BPD)との間では、SONYとUCC社との合弁が解消される1986年3月までは定期的な技術交流が図られていた。その関係からUCC/BPDではソニーから提供されたニッケライト(AgNiO2)が非水電解液中で充放電反応が可能であることを発見した。

Dr.Nagauraはニッケライトの充放電反応にはLiNiO2の生成が関与していると想定し、(株)ソニーエナジーテックにおける二次電池の開発では、正極にはLiaMO2 (M=N1,Co,Mn)を使用し、負極にはリチウム合金や層間にリチウムイオンを含む化合物を使用するリチウムイオン電池の原型となる蓄電池の開発に照準を合わせた。

この照準が的中し、現在実用化されているリチウムイオン電池はほぼすべてがこの照準内にあり、正極にはLiCoO2(LCO)やLiMn2O4(LMO)やLiFePO4(LFP)等が使用され、負極にはL1-CarbonやLi4Ti5O12(LTO)を使用する様々なタイプがある。

Dr.Nagauraは1980年に「ニッケライト電池」を誕生させたが、ニッケライト電池にはこれまでに誕生した電池とは大きく異なる点が一つあった。これまでに誕生した代表的な一次電池電池は、マンガン乾電池、アルカリマンガン乾電池、酸化銀電池、過酸化銀電池、水銀電池、空気電池、フッ化黒鉛電池、二酸化マンガンリチウム電池、塩化チオニルリチウム電池、硫化鉄リチウム電池、酸化銅リチウム電池等、きわめて多く存在するが、何れも正極と負極には既に存在する材料が使用される電池である。

しかし、ニッケライト電池はその正極材料としてこれまでに自然界には存在しなかった物質/ニッケライトを合成して、それが電池の正極材料として使用されるわけである。従って、これまでとは異なり、新しい電池の誕生には無限の可能性が生まれたわけである。ただし、既に存在する材料と特別に合成する材料ではそのコストには大きな開きが生じる。ニッケライト電池は価格の高い酸化銀電池の代替として使用されるので材料コストはクリアされる。しかし、もともと材料コストのあまり高くないマンガン乾電池やアルカリマンガン乾電池の代替となる電池は特別に合成する材料では難しい。

一方、蓄電池は充放電を繰り返して使用されるので、特別に合成される材料でもコスト的には緩和され、新しい蓄電池の誕生には可能性がある。

かくして、「ニッケライト電池」の誕生によって新しい蓄電池の誕生の可能性が示唆され、リチウムイオン電池の誕生につながったのである。

(株)ソニーエナジーテックでは「ニッケライト電池」の誕生があったからこそ、リチウムイオン電池を誕生させることができたわけである。

次につづく

AEA特許のライセンス契約がリチウムイオン電池を誕生させた証となる

リチウムイオン電池を誕生させた功績が評価され、2014年にはGoodenogh氏の他4名がチャールズ・スターク・ドレイバー賞を受賞し、2019年にはGoodenogh氏の他3名がノーベル化学賞を受賞する。しかし、リチウムイオン電池は間違いなく(株)ソニーエナジーテックが誕生させたのである。

1990年2月14日の発表時点では蓄電池の用途をSONYの製品を中心とする電子機器の総合的に判断して、負極にはCarbonを使用し、正極のLiaMO2としてはLCOを使用するタイプの実用化を優先させた。

その時点ではAEA特許のライセンス契約はいずれともなされておらず、AEA特許のライセンス契約は(株)ソニーエナジーテックがLCOやLNOを正極とするリチウムイオン電池を最初に実用レベルに到達せしめたことを示す証ともなっている。

一方、諸説では、1986年にLCOを正極とするリチウムイオン電池が試験生産され、プレマーケティングが開始されたとの主張もあるが、その電池は命名もされずに、AEA特許のライセンス契約もなされていない以上、1990年2月14日以降にそれを主張するのはリチウムイオン電池の誕生の真相を塗り替えようとしているように思えてしまう・・・

次につづく

安全レベルを確保 〜電流遮断機構の採用〜

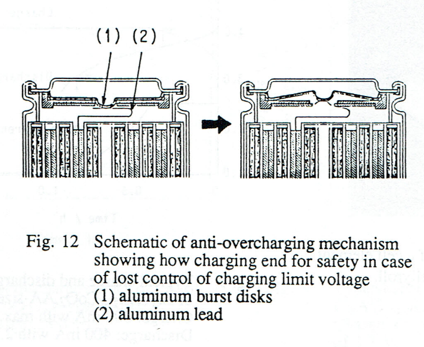

リチウムイオン電池が過剰に充電されれば、電池内の圧力が上昇する。そこで、Dr.Nagauraはリチウムイオン電池が過剰に充電された時の電池内圧の上昇を利用して、電極と外部端子との導通回路が切断するという電流遮断装置を考案した。

Dr.Nagauraはリチウムイオン電池が過剰に充電された時の電池内圧の上昇を利用して、電極と外部端子との導通回路が切断するという電流遮断装置を考案した。

リチウムイオン電池が斯かる電流遮断装置を装着すれば、リチウムイオン電池は誤って過剰に充電された際には少なくとも安全に壊れる。

今ではリチウムイオン電池の過剰充電については充電器の設計者には十分に理解されているので他の対処方法もある。

しかし、リチウムイオン電池のデビュー当時は蓄電池の充電方法はほとんどが定電流充電であり、リチウムイオン電池が誤って定電流充電方式で充電される可能性は大であった。

実は1987年には負極に金属リチウムを使用するリチウム二次電池(Li/MoS2電池)が商品化されていた。ところが、携帯電話に搭載されたLi/MoS2電池が1989年には多数発熱事故を起こしてしまい、市場から消え去る羽目になっていた。

当然、発火事故に至る可能性のあるリチウムイオン電池もその商品化は非常に難しかった。もし、電流遮断装置が採用されずにリチウムイオン電池が商品化されていたならば、早い段階で発火事故等が多発して、リチウムイオン電池もLi/MoS2二次電池と同じ結末を迎えたに違いない。

その意味では電流遮断装置の採用がリチウムイオン電池の実用化を実現したといっても決して過言ではない。

次につづく